木之长者固其本,流之远者浚其源。在司法资源有限的情况下,如何从源头上减少进入强制执行阶段的案件数量,如何在执源治理的有效性上精准发力,是新时代人民法院在深入推进“切实解决执行难”工作,进一步提升广大群众司法获得感过程中所面临的一道“必答题”。

近年来,红河州法院深入践行能动司法理念,将执源治理工作放到显著位置,紧盯矛盾纠纷源头,坚持“站位大局看执行”,积极探索执源治理工作新举措,加强执行前端源头防控,推动执行格局内外拓展,让裁判履于未执。

其中,红河县法院坚持内部挖潜力、外部促合力,通过筑牢执源治理框架、加强诉讼保全力度、完善执前和解机制、建立“和”后回访制度、优化执行绩效考核、营造严打失信氛围的“六位一体”实举措,打造全程全域、分层分类的基层执源治理新格局,实现单一治理向多元治理、末端治理到源头治理的转变。

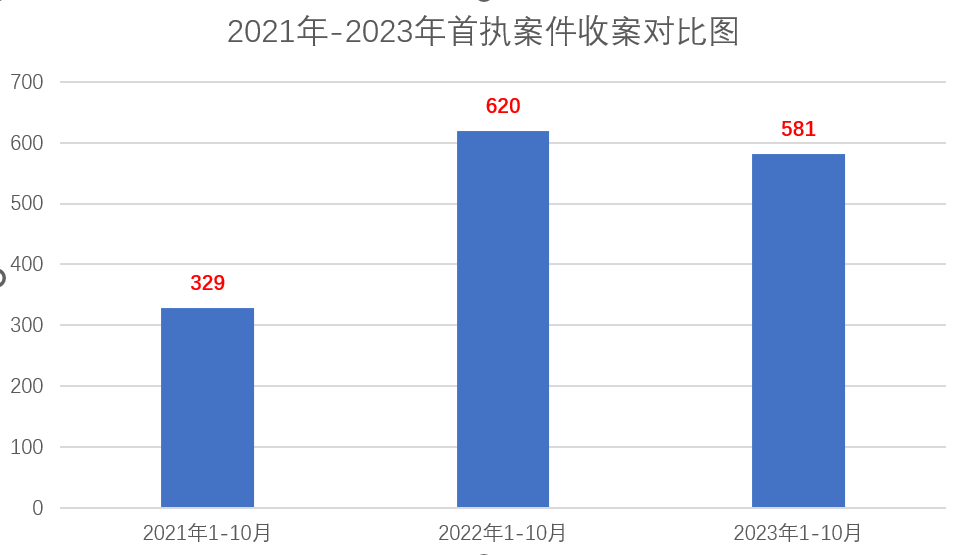

2023年1至10月,该院新收执行案件同比下降6.29%,有效遏制住执行案件逐年递增的势头,执源治理工作初显成效。

下面,

请跟随小编一起,

走进红河县法院,

看看如何撬开执源治理“源密码”?

一、建章立制,筑牢执源治理框架

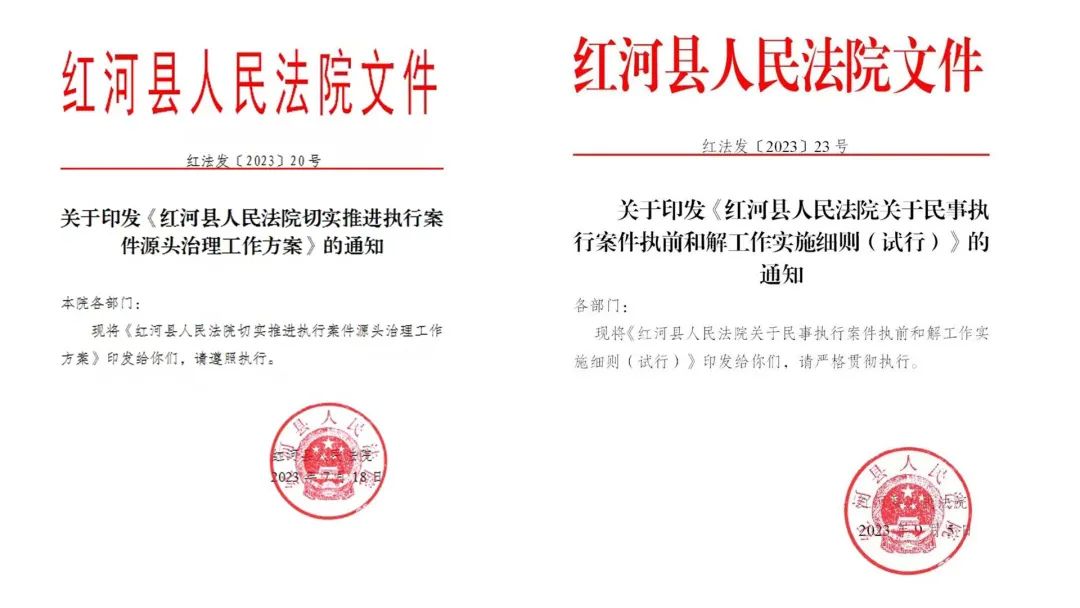

制定印发该院《切实推进执行案件源头治理工作方案》《关于民事执行案件执前和解工作实施细则(试行)》等规范性文件,筑牢全院执源治理总框架,并对总框架下各项目进行细化,集成通过立案助执、审判引执、调解协执等举措及执行程序衔接、执行内部管理等成果,构建系统化、体系化、流程化工作模式。同时,依托党委领导的综合治理执行难工作大格局,找准执源治理的着力点、突破口,在日常工作中积极推动整合政府和社会各界力量,以系统治理思维强化联动协作,变“单打独斗”为“全盘联动”。

二、靶向发力,加强诉讼保全力度

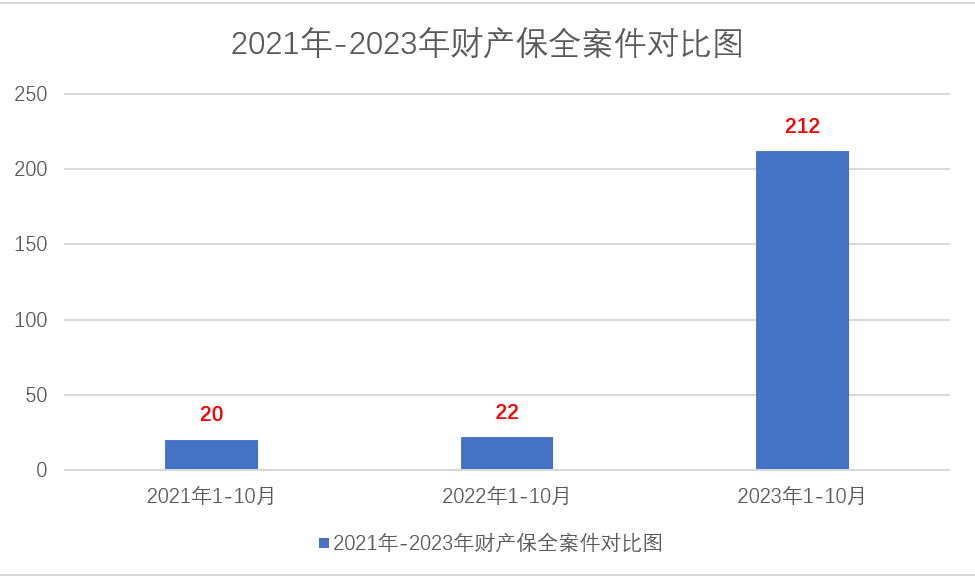

深化立、审、执衔接配合,进一步加强诉前、诉中财产保全力度。在受理案件前和立案阶段,主动向当事人释明保全制度的法律规定及必要性,积极引导原告及时提供被告财产线索并申请财产保全,降低届期履行不能的风险,依法引导当事人申请财产保全,以保促调、以保促执。同时,全面推行诉讼财产保全责任保险制度,降低诉讼保全门槛,做到“应保尽保”。2021年以来,该院财产保全案件呈现逐年递增趋势,有效从源头上预防和化解了“执行不能”案件的产生。

三、标本兼治,完善执前和解机制

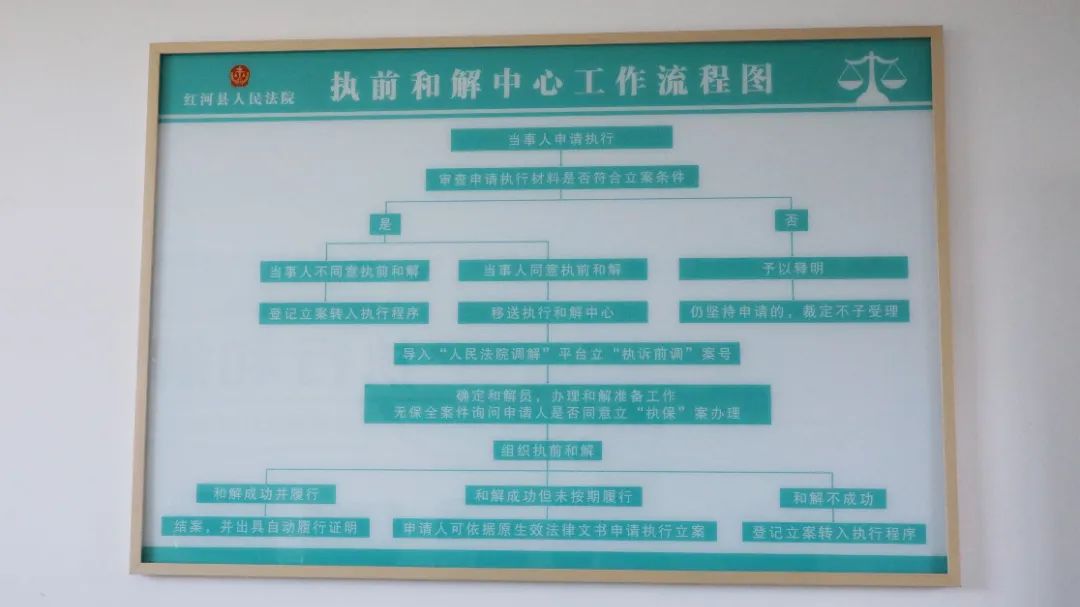

将执行和解工作进一步置于执行立案前,扎实做好执源治理机制创新,于2023年9月5日揭牌运行“执行和解中心”。对执行前可调解、和解案件开展督促履行工作,在征得申请执行人同意后启动执前和解程序,将案件信息导入“人民法院调解平台”立“执诉前调”案号进行调解。调解中,充分考虑被执行人的履行能力和实际困难,通过耐心释法析理,有效缓和双方当事人对立情绪,捕捉和解意向,给予被执行人足够的履行宽展期,力促案结事了。“执行和解中心”成立以来,已进行执前和解案件26件,和解金额达342.6万元。

四、畅通渠道,建立“和”后回访制度

将执行和解后回访工作具体化、规范化、常态化,通过回访方式了解当事人近期生活状况,及时掌握新情况、新问题,释明不主动履行和解协议将要面临的经济风险、信用风险和法律风险,督促、鼓励当事人自动履行协议。对于自动履行完毕案件,经当事人申请可提供《自动履行证明书》,帮助化解其在行政审批、招标投标、信用评价、金融借款等方面遇到的阻碍,让主动履行协议者“后顾无忧”。截至2023年10月,该院执前和解案件26件,经督促后全部履行完毕17件,成功率达65.38%。

五、正向激励,优化执行绩效考核

对《绩效考核办法》进行修订完善,将诉前案件、执前案件工作量纳入法官绩效考核中,将案件调处后履行情况纳入质效考核,激励干警在促成生效裁判实际履行上下功夫。同时,优化执行质效考核体系,内部动态调整执行到位率、终本率、平均执行天数等考核指标,重点关注办案质量,改变靠简易执行案件拉升考核结果的做法;定期发布审判执行工作质效通报,坚持把考核结果作为干部选拔任用、职级晋升、评先评优的重要依据,激励干警“亮工作、晒成绩、比干劲。”

六、宣传助力,营造严打失信氛围

做优做强“哈尼利剑”执行宣传品牌,在全力开展各专项集中执行行动的基础上,用活微信、微博、抖音等新媒体,向社会主动公开执行动态,依法曝光失信被执行人名单,广泛宣传对失信被执行人的限制措施及惩戒效果,常态化营造对失信被执行人的严打高压态势,2023年以来各类执行宣传报道累计点击量达200余万次,让“失信者处处受限,守信者处处受益”的理念深入人心。通过不断加强执行宣传工作,引导广大被执行人自觉履行生效执行依据,实现从“要我履行”到“我要履行”的行为转变。

每往前走一步,距民心就近一步。红河州法院将立足红河实际,继续深入推进执行工作机制创新,打好执源治理“组合拳”,进一步推动构建衔接顺畅的执源治理大格局,通过撬开执源治理“源密码”,为广大当事人及时、高效兑现合法权益注入“源动力”,让人民群众的司法获得感更加充实、更有保障、更可持续。