40年青春白头,40年茅屋变广厦。这是一个支边家庭在河口的40年,他们见证了这次伟大革命,同时,也是千千万万个如他们一样的人,用自己的勤劳、智慧、勇气支撑中国人民站起来、富起来、强起来的复兴梦想。

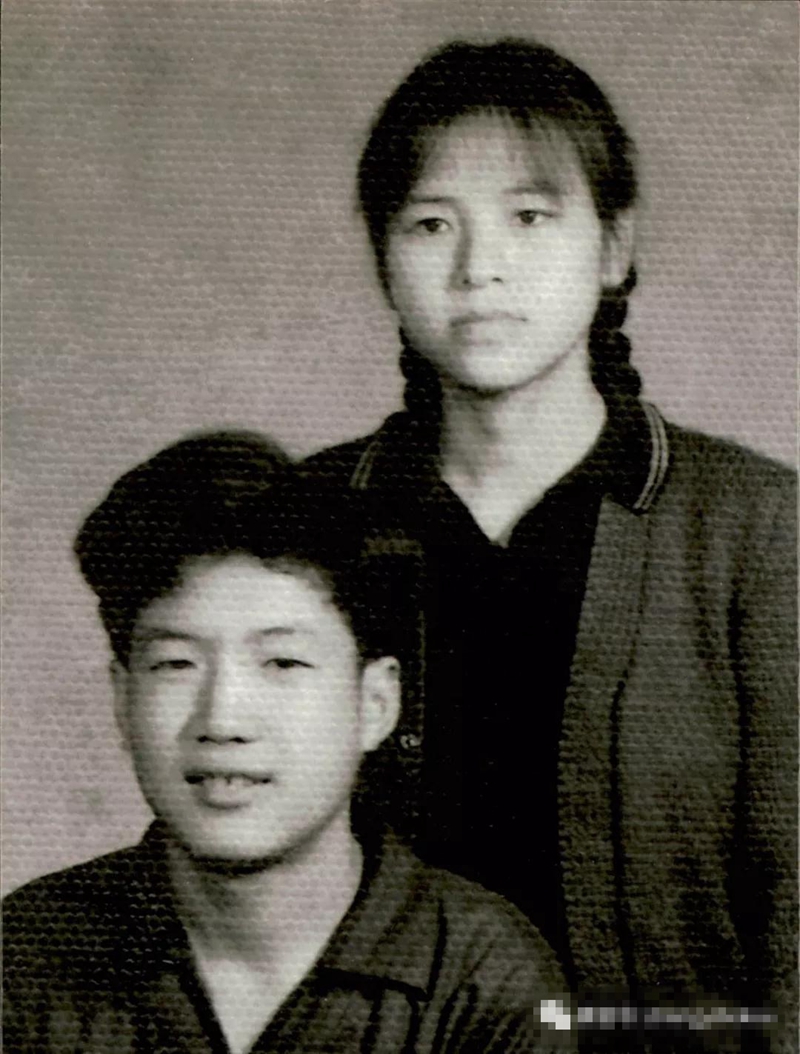

1965年12月,我的祖父母积极响应毛主席“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的号召,与同乡的300余人一起告别自己的亲人,从素有“天府之国”的四川出发,随着滚滚的车轮,打着拍子唱着歌“…到农村去…到边疆去…到最需要的地方去…”一路风尘的来到了当时条件艰苦、环境恶劣的云南省河口县,作为知青来支援边疆。

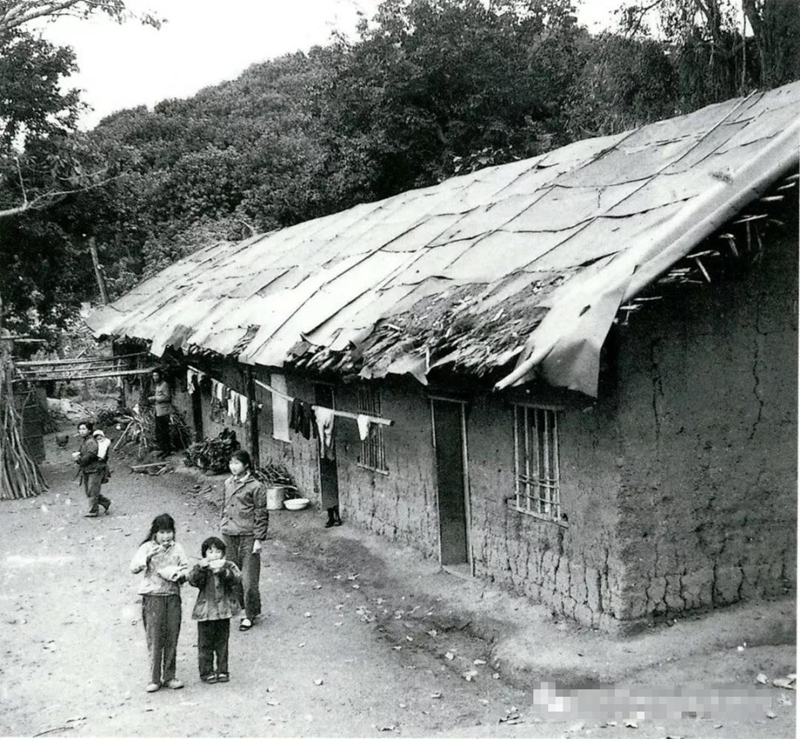

他们以十几个人为一组被分配到了农场坝洒二队,开始三个月的集中学习。

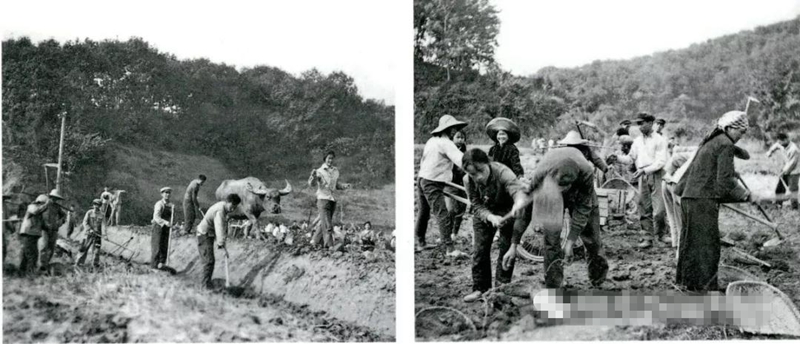

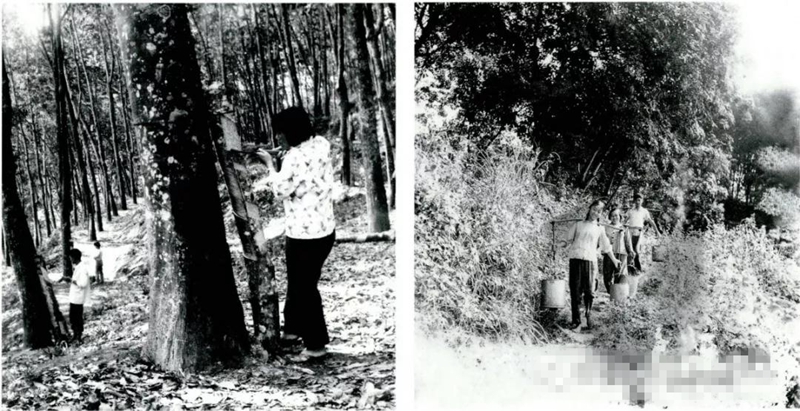

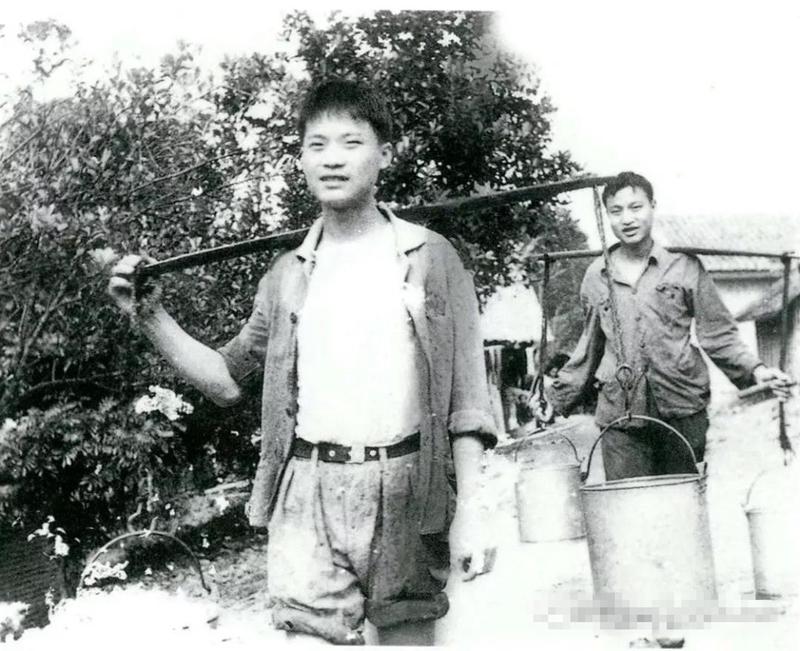

开荒、林管、割胶、种水稻等野外作业,这些全是他们每天的必修课,期间很多人因身体承受不了河口潮湿炎热的气候,都陆陆续续提前返乡了。

学习结束后,我的祖父母每人分配到300株橡胶树进行实地劳作,因为割胶技术的优劣直接关系到产量的高低和有效割期的长短,所以他们常常向有经验的老胶工和农场的技术人员请教,并一有空闲就开始在树桩上练刀,这样兢兢业业地为祖国的橡胶事业奉献着自己的青春。

改革开放以后大部分知青返程回乡,祖父母却毅然决然地留在了这里,将自己的一生奉献给了这座边疆小镇。

改革开放前,祖父母那辈人用自己辛勤的劳动打破了河口县的半蛮荒状态,为后来的发展奠定了基础;改革开放后,他们的孩子则勇敢的走出去,顺应发展热潮,将河口县从一个名不见经传的边疆小城一步一步的推向中越贸易前沿。

1978年12月18日,随着十一届三中全会的召开,中国从此拉开了改革开放的序幕。这一场伟大的变革改变了中国,影响并惠及了世界,也带给了中国人特别是青年一代的人生变化,我的父亲就是其中的一个。

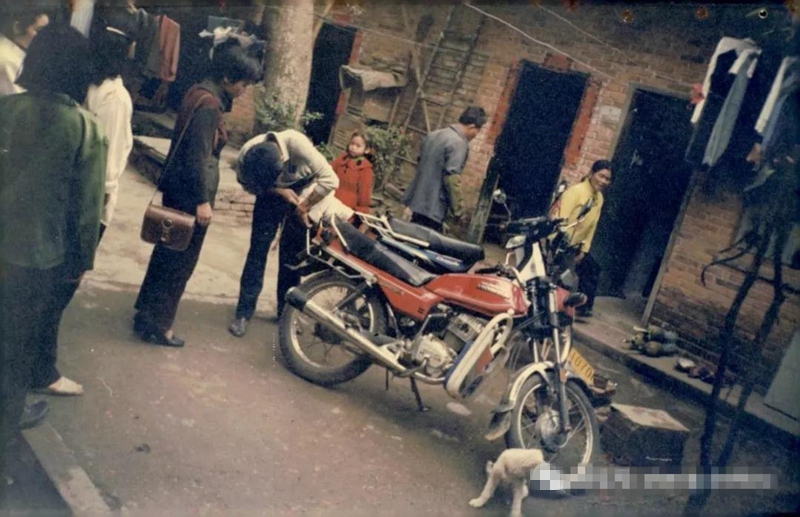

父亲本是一名割胶工人,随着改革开放的开始,看到身边的很多小伙伴纷纷下海经商,且都取得了不小的收获,父亲也鼓起了勇气,加入到这支队伍中去,开始尝试从事不同的行业:理发、餐饮、蔬果……终于在90年代末的时候,我们家的生活逐渐富足起来,也过上了小康生活。

党的十八大以来,一系列民生措施,让我们的生活水平不断提高,生活质量不断改善。我国教育事业开放发展呈现新的格局,坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德、树人作为教育的根本任务,全面实施素质教育,而我们这代人就是素质教育的享用者,大学毕业后,我从事了1年专业方面的工作后,还是回到了我生长的家乡——河口。

现在的我成为了河口县人民检察院的一名合同制书记员,在这支充满正气、具有凝聚力、颇有时代感的检察队伍里,我感受到了无比的温暖和光荣,能加入这支队伍我感到非常荣幸。